Le Collectif Citoyen, France-Soir

L'administration Trump annule ses contrats avec Springer Nature : une remise en question des revues scientifiques et ses implications internationales

DR, France-Soir, IA

Le 1er juillet 2025, l'administration Trump a pris une décision radicale en mettant fin aux contrats avec Springer Nature, un des leaders mondiaux de l'édition scientifique. Confirmée par le Département de l'Énergie (DOE) et la NASA, cette mesure repose sur une critique des coûts « exorbitants » des abonnements, jugés comme un « mauvais usage des fonds publics ». Le National Institutes of Health (NIH), tout en défendant initialement l'utilité de ces ressources pour « promouvoir la transparence et la reproductibilité de la recherche », n'a pas encore clarifié sa position définitive. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du décret récent sur la « restauration de la science de référence », soutenu par le Dr Jay Bhattacharya, qui vise à rétablir une science rigoureuse, transparente et indépendante des influences externes.

Contexte : des revues scientifiques sous le feu des critiques

Cette décision reflète une méfiance croissante envers les grands éditeurs scientifiques, accusés de biais structurels et de pratiques commerciales douteuses. Comme l'a souligné le Pr Didier Raoult dans une interview pour France-Soir, les grandes revues, telles que celles publiées par Springer Nature ou Elsevier, se sont transformées en « business » lucratifs, où les intérêts financiers priment souvent sur la rigueur scientifique. Pendant la crise du Covid-19, ces revues ont joué un rôle déterminant dans des biais décisionnels et informationnels, en s'appuyant sur leur notoriété et leur autorité pour promouvoir certains narratifs, notamment en faveur des vaccins et des politiques sanitaires restrictives, tout en marginalisant les recherches sur les traitements précoces comme l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine.

Par exemple, The Lancet, une revue prestigieuse, a publié en mai 2020 une étude frauduleuse sur l'hydroxychloroquine, rétractée après la révélation de données falsifiées, ce qui a gravement entaché sa crédibilité. De nombreuses autres revues ont été critiquées pour des articles présentant des biais substantiels, au point que certains rédacteurs en chef ont publiquement exprimé des doutes sur la valeur scientifique de leurs propres publications. Le sociologue Laurent Mucchielli, dans une analyse au scalpel, renforce ce constat en dénonçant la « délinquance pharmaceutique » et les conflits d'intérêts au sein des revues. Il met en évidence comment les financements de l'industrie pharmaceutique influencent les choix éditoriaux, favorisant des narratifs alignés sur les intérêts des grands laboratoires, au détriment d'un débat scientifique équilibré. Cette partialité a conduit à une marginalisation systématique des travaux sur les traitements précoces, jugés moins rentables, et à une amplification des politiques sanitaires restrictives, souvent sans débat contradictoire.

Si leur autorité a longtemps permis à ces revues de dominer le paysage scientifique, cette confiance s'est érodée, et leur influence ne tient plus qu'à un fil face à une prise de conscience croissante des biais qu'elles ont entretenus.

Enquêtes approfondies du ministère de la Justice américain

La rupture des contrats avec Springer Nature s'inscrit dans un contexte d'enquêtes rigoureuses menées par le ministère de la Justice américain sur les pratiques des grandes revues scientifiques. Ces investigations, lancées pour évaluer la crédibilité des publications, se concentrent sur des soupçons de biais systématiques et de fraudes potentielles, notamment dans le domaine biomédical. Le ministère examine si certaines revues ont sciemment publié des études biaisées ou mal validées, en particulier celles promouvant les vaccins ou les politiques sanitaires restrictives, souvent sans un contrôle rigoureux des données. Par exemple, des articles soutenant des solutions pharmaceutiques coûteuses ont été privilégiés, tandis que des travaux sur des traitements précoces, comme l'hydroxychloroquine, étaient rejetés ou sous-représentés sans justification scientifique claire. Ces enquêtes explorent également les liens financiers entre éditeurs, auteurs et industriels, qui pourraient compromettre l'intégrité des publications.

Le cas de l'étude frauduleuse LancetGate qui a influencé des décisions politiques majeures avant sa rétractation, est emblématique des dérives pointées par ces investigations. Ces efforts visent à restaurer la confiance dans la science en éliminant les influences externes et en promouvant une évaluation plus transparente des recherches. Le ministère de la Justice est très sérieux dans son enquête et elle pourrait mener à des mises en examen et des condamnations.

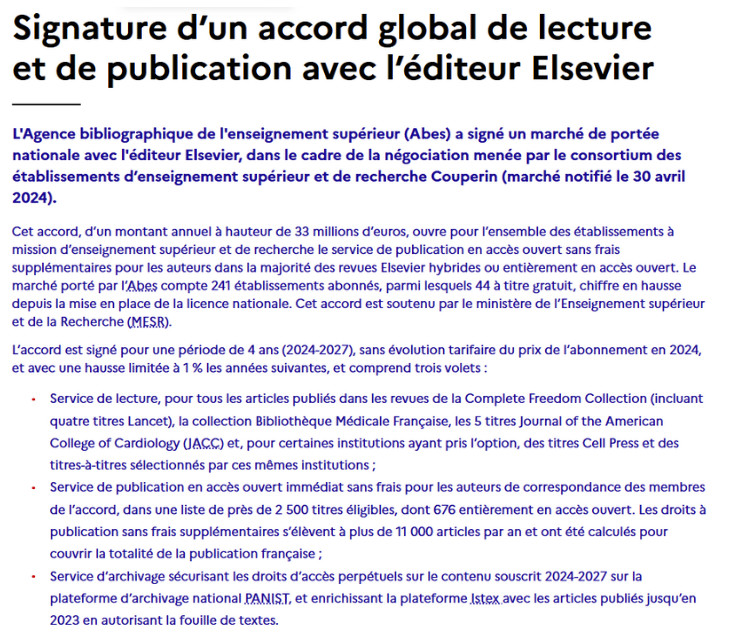

Répercussions en France : les accords Couperin et une opportunité de réforme

En France, cette décision américaine a des implications directes et indirectes sur les accords Couperin, qui régissent l'accès des établissements de recherche aux publications scientifiques. L' accord de 33 millions d'euros par an signé avec Elsevier pour 2024-2027 est déjà fragilisé par des controverses, comme l'affaire de l'étude rétractée Pradelle-Lega.

Xavier Azalbert avait signalé sur X, les dérives associées au business des publications qui entrainent des couts de publications supérieurs de par le fait que le contrat est pour quelque 11 000 publications, et les droits de tirage associés ne sont pas utilisés. Ce qui entraine un cout de 3 000 à 8 000 euros par études publiées. On paie donc les chercheurs pour chercher et les revues pour publier avec l'argent du contribuable ( Post 1, Post 2) ; Cette étude, publiée dans une revue prestigieuse avant d'être rétractée pour des erreurs méthodologiques graves, a mis en lumière des failles dans le processus de validation des publications, amplifiant la méfiance envers les grands éditeurs.

La remise en question des accords Couperin, à l'image de la décision américaine, pourrait représenter une opportunité unique pour les revues scientifiques de se réformer. Assises sur une rente financière confortable grâce à des contrats coûteux avec les institutions publiques, ces revues n'avaient jusqu'à présent aucun intérêt économique à revoir leurs pratiques ou à renforcer leur rigueur éditoriale. La perte de contrats majeurs, comme ceux avec Springer Nature aux États-Unis, pourrait les contraindre à se poser les bonnes questions : comment restaurer la confiance en leurs publications ? Comment garantir une évaluation scientifique impartiale et transparente ?

En France, une réévaluation des accords Couperin devrait encourager les éditeurs à adopter des pratiques plus vertueuses, notamment en renforçant la validation par les pairs et en limitant les influences des financements industriels. Par ailleurs, cela pourrait accélérer la transition vers des modèles d'accès libre, comme les plateformes d'open science, qui offrent une alternative transparente et moins coûteuse, tout en préservant l'accès des chercheurs aux ressources essentielles.

Conséquences globales et perspectives

L'annulation des contrats avec Springer Nature par l'administration Trump marque un tournant potentiel dans l'édition scientifique mondiale. Aux États-Unis, elle s'aligne sur une volonté de promouvoir une science indépendante, en phase avec le décret sur la science de référence, mais elle soulève des inquiétudes quant à l'accès aux données pour les chercheurs dépendants des grandes revues. Plusieurs scientifiques américains voient déjà dans cette opération, un début plus que prometteur de nettoyage de la corruption systémique perçue dans ce secteur d'activité.

En France, la crise de confiance, exacerbée par des scandales comme celui de l'étude Pradelle-Lega ou les biais observés pendant la crise du Covid-19, pourrait inciter les autorités à revoir les accords Couperin et à investir dans des infrastructures d'accès libre. À long terme, cette décision invite à repenser le modèle économique de la publication scientifique, en favorisant une science débarrassée des biais commerciaux et des influences industrielles.

Comme l'ont souligné Raoult et Mucchielli, il est impératif de restaurer un espace de débat scientifique rigoureux, où les traitements précoces et les approches alternatives sont évalués avec la même exigence que les solutions promues par l'industrie pharmaceutique. Pour la France, l'enjeu est clair : préserver l'accès à la connaissance tout en garantissant l'intégrité et l'indépendance de la recherche scientifique, tout en saisissant l'opportunité de pousser les revues à se réformer pour redevenir des vecteurs de savoir fiable.

Les gagnants en seraient les patients et la science… patience !